为进一步提升我所律师对民事案件中主体问题的关注与分析能力,2025年4月18日,海南云常律师事务所举办“民事案件主体识别研究”案例专题研讨会,围绕多个典型案例展开深入讨论,助力青年律师加强实务训练,提升综合执业素养。

本次研讨由张译丹律师提供案例材料并主持,通过商品房买卖合同纠纷、劳务纠纷及土地承包合同纠纷等主题,探讨民事案件主体认定问题,涉及购房款返还主体责任、合同效力认定、主体适格等多项法律问题,具有较强的实务代表性和讨论价值。

在房屋交易纠纷案例中,购房人A某通过中介购入房屋并签署协议,但因交易未完成且购房款未能如期退还,引发法律纠纷。

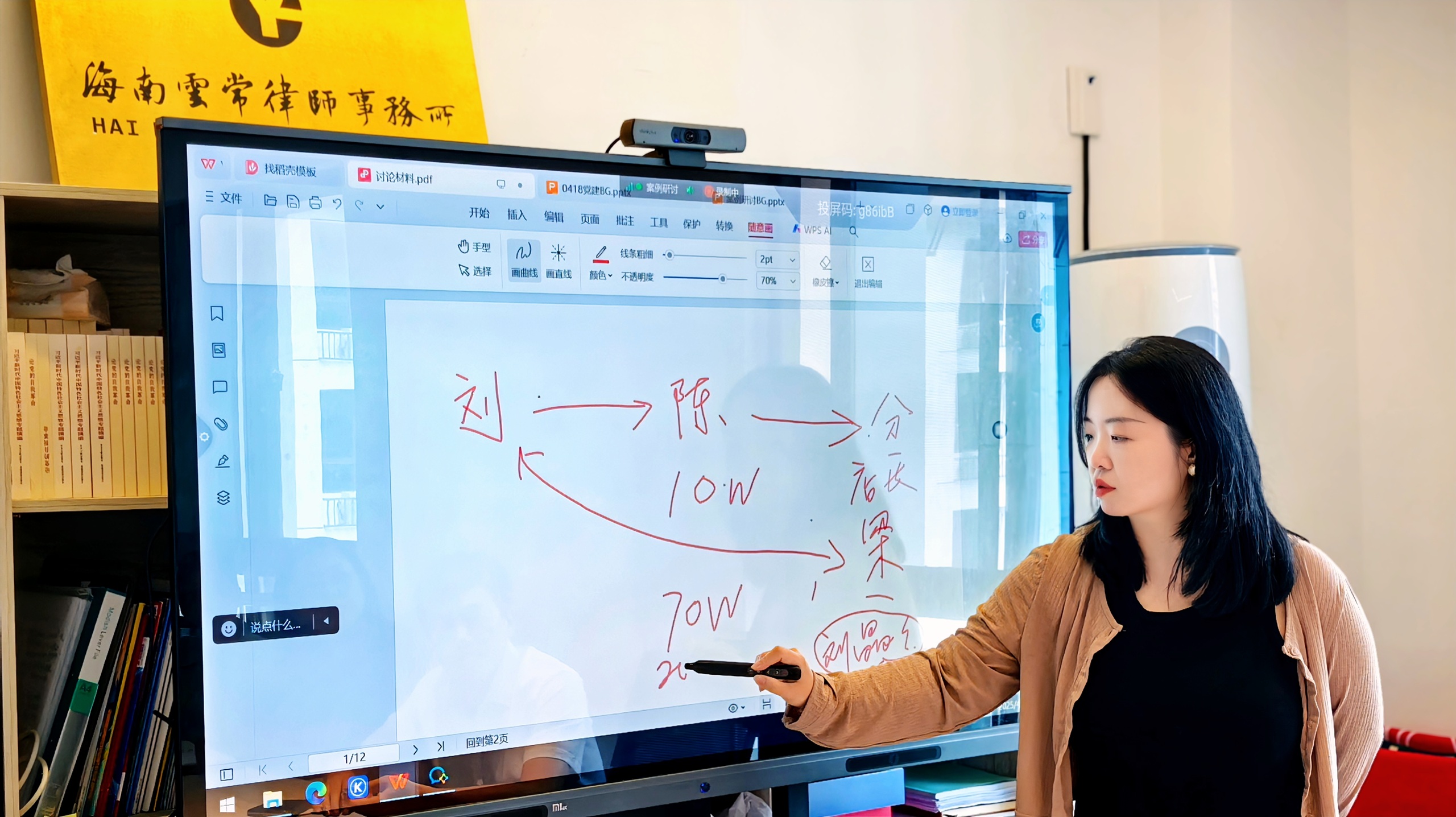

张译丹律师就合同签署背景、资金流转路径、协议内容等要素进行了初步剖析,聚焦连带责任、购房款性质、合同效力及费用承担等关键问题与参会律师进行互动讨论。

我所高级合伙人许著货律师围绕案涉协议的效力及其对责任主体的界定进行了深入说明,强调律师在办理合同类案件时,应回到协议文本本身进行细致解读,特别是需判断是否存在“共同主体”签署,是否作出“退还购房款”等关键性承诺。同时,结合其曾代理的居间服务类案件,介绍公权力机关主持调解签署协议的法律效力、中介人签署协议时的履约能力与责任边界,不得为第三人设定义务等内容,为与会律师进行了知识补充。

在劳务纠纷案例中,工人C某等人主张劳务费,却起诉为承包公司员工而非法人主体,因而陷入“主体识别错误”的困境。与会律师围绕“原告诉讼资格”“被告主体错列”展开分析,并就劳动关系与劳务关系的证明路径(如社保记录、工资支付记录等)、法院追加第三人或被告的操作路径与策略差异等程序性问题,进行了充分探讨。

研讨会上,许著货律师系统讲解了案件分析的方法,他强调,案件分析可遵循“三步走”方法:第一步是识别诉讼主体及隐藏主体;第二步是厘清各主体之间的法律关系;第三步是在此基础上选择相应的法律规范,不仅包括法律条文、司法解释,也应参考法工委起草说明、最高院及各级法院指导性案例、公报案例等多元权威依据。只有建立在清晰法律关系之上的诉讼策略,才能真正实现案件效果的可控与可预期。

张译丹律师结合自己的执业经验分享体会:“只有小律师,没有小案件。”她表示,随着办理民商事案件数量大幅增加,她愈发体会到细节的重要性。无论是案件的主体构成、证据链条,还是合同背景与责任条款的理解,都不能存在模糊和想当然的判断。她特别指出,有些案件一看起诉状就能判断代理人未尽审查义务,原告主体不清、诉讼地位混淆,极易导致案件被驳回甚至陷入不利局面。她鼓励青年律师敢问善思、主动交流,不因经验尚浅而自我设限。法律实务是实践出的真知,每一个案件的处理都是学习和成长的机会。

本次案例研讨不仅增强了参会律师对“民事案件主体识别”关键性的理解,也通过实务分析、观点碰撞和经验交流,打破信息壁垒,促进能力提升,营造了浓厚的学习氛围。海南云常律师事务所将继续坚持“以研促学、以学促用”的内部培养机制,夯实律师队伍专业基础,推动律所整体法律服务能力不断迈向更高水平。

电话

电话

QQ

QQ

微信

微信

返回顶部

返回顶部